Strategische Ziele für die Geodateninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen

Die Geodateninfrastruktur Nordrhein-Westfalen ist ein fester Bestandteil der Geodateninfrastruktur Deutschland. Entsprechend orientiert sie sich an den Zielen der Nationalen Geoinformations-Strategie, der Datenstrategie der Bundesregierung und der Europäischen Union, den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, der Strategie für das digitale Nordrhein-Westfalen, den Open.NRW-Zielen sowie den rechtlichen Rahmen, wie dem Geodatenzugangsgesetz Nordrhein-Westfalen. Die vorliegende Strategie liefert zudem einen grundlegenden Beitrag zur Klimapolitik der Europäischen Union, dem Green Deal.

1. VISION UND MISSION

Vision

Geoinformationen und der weitere Ausbau von Geodateninfrastrukturen leisten einen grundlegenden Beitrag, um aktuelle und zukünftige Fragen zur Bewältigung von Anforderungen in allen Lebens- und Unternehmenslagen zu beantworten. Geoinformationen sind eine wesentliche Ressource für eine nachhaltige und digital geprägte Gesellschaft.

MISSION

Geoinformationen werden auf unterschiedlichsten Ebenen von Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung nutzungsgerecht erhoben, analysiert, geführt und bereitgestellt. Damit sind sie so vielfältig wie das Land Nordrhein-Westfalen selbst.

Rahmenbedingungen

Mit der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) hat sich Europa auf Grundlagen einer gemeinsamen Geodateninfrastruktur verständigt. Das Geodatenzugangsgesetz NRW setzt die INSPIRE-Richtlinie in nationales Recht um. Daher wird die GDI-NW grundsätzlich nach den gesetzlichen Regelungen des GeoZG NRW ausgerichtet.

Das GeoZG NRW definiert die Geodateninfrastruktur als eine Infrastruktur bestehend aus Geodaten, Metadaten und Geodatendiensten, Netzdiensten und -technologien, Vereinbarungen über gemeinsame Nutzung, über Zugang und Verwendung sowie Koordinierungs- und Überwachungsmechanismen, -prozesse und -verfahren mit dem Ziel, Geodaten verschiedener Herkunft interoperabel über ein elektronisches Netzwerk verfügbar zu machen. In den jeweiligen Fachgesetzen können die Regelungen aufgabengerecht konkretisiert werden.

Das für den Aufbau der Geodateninfrastruktur zuständige Ministerium richtet für den Zugang im Internet ein Geoportal ein.

Rollenverständnis

Nordrhein-Westfalen ist auch im Bereich der Geoinformation vielfältig und bunt. Das spiegelt sich in den unterschiedlichen Rollen von Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft wieder. Die unterschiedlichen Rollen, die sich innerhalb der GDI-NW in den vergangenen Jahren etabliert haben, werden in Anhang A erläutert.

2. DIE STRATEGISCHEN ZIELE DER GDI-NW

Alle Nutzer können sich direkt über Existenz und Eigenschaften von Geoinformationen Informieren und erhalten einen einfachen Zugang zu Geoinformationen.

Geoinformationen werden mittlerweile vielfältig in der breiten Gesellschaft genutzt. Die Potentiale bleiben aber auch heute aufgrund mangelnder Transparenz, Zugänglichkeit und Nutzung hinter den Erwartungen zurück. Dieser Mangel wurde frühzeitig erkannt, so dass das Geodatenzugangsgesetz bereits in 2009 auf die Verbesserung von Zugang und Nutzung fokussierte. Auch wenn seither viele Maßnahmen umgesetzt werden, bedarf es gerade auf den Ebenen von Verwaltung, Wissenschaft und Forschung der weiteren Öffnung und Transparenz von Geoinformationen. Diese Anforderungen werden u.a. durch Metadaten sichergestellt.

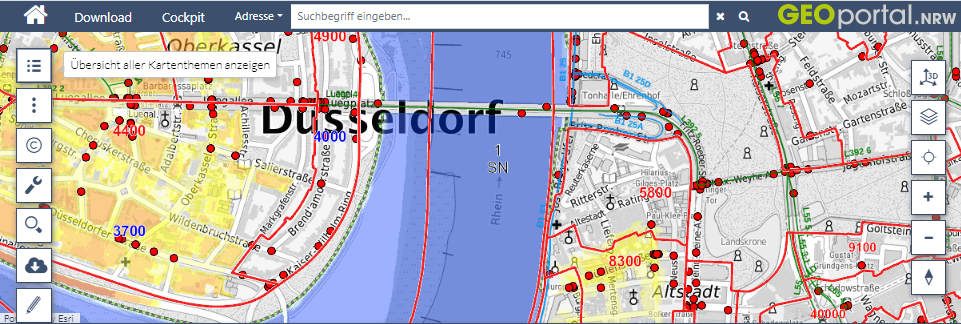

Losgelöst von den aktuellen Überlegungen zu Cloud-Infrastrukturen oder Datenpools ist dafür auch künftig ein zentraler Zugang zu den Geoinformationen in Nordrhein-Westfalen erforderlich. Dieser zentrale Knoten wird auf der Basis des GeoZG NRW über das GEOportal.NRW sichergestellt. Das GEOportal.NRW ist dabei Datendrehscheibe und Informationsplattform zugleich und verweist auf Fachportal-Angebote und Anwendungen der Ressorts in der GDI-NW.

Abbildung 2 - Fachportale im GEOportal.NRW

Trotz der zentralen Rolle des GEOportal.NRW bleibt die Datenautonomie der geodatenhaltenden Stellen gewahrt. Damit einher geht auch die Verantwortung für die eigenen Geoinformationen. Das gilt insbesondere auch für die Bereitstellung der Geoinformationen über moderne Schnittstellen (z.B. OGC API[1]).

[1] Open GIS Consortium (OGC API, 2022)

Unterziele 1:

- Geoinformationen der öffentlichen Verwaltung sind zugänglich und nutzbar.

Geoinformationen von Wissenschaft und Forschung sollen über die GDI-NW bereitgestellt werden.

Geoinformationen Dritter (u.a. Wirtschaft) können über die GDI-NW bereitgestellt werden. - Der zentrale Zugang zu den Geoinformationen von Land und Kommunen erfolgt über das GEOportal.NRW. Das GEOportal.NRW ist zentraler Zugang zu einem umfassenden Gesamtsystem bestehend aus Geoinformationen, Applikationen, technischen Komponenten und Netzwerken.

Die Katalog-Vernetzung sichert die Veröffentlichung der Daten in weiteren Portalen (Geoportal.DE, Open.NRW, u.a.). - Geodatenhaltende Stellen sind für ihre Fachinformationen eigenverantwortlich zuständig. Im Interesse der Zugänglichkeit und der Nutzung der Geoinformationen stimmen sie sich mit dem Land ab.

Auf die jeweiligen Bedürfnisse der Nutzenden abgestellte Qualitätsziele führen daher zu einer zuverlässigen Basis an Geoinformationen.

Für die Geoinformationen der öffentlichen Verwaltungen gelten die Vorgaben der INSPIRE-Richtlinie bzw. des GeoZG NRW und der PSI-Richtlinie[1] der Europäischen Union als Minimalanforderungen. Die Qualität der Daten, Metadaten und deren Bereitstellung sind dabei ein wesentliches Kriterium für deren künftige Nutzung und Weiterverwendung. Es ist von existentieller Bedeutung, den Bedarf unterschiedlicher Nutzergruppen zu berücksichtigen und das Angebot entsprechend in der Fläche auszurichten. Das gilt für die Qualität der Daten gleichermaßen wie für die Quantität der Daten.

Abbildung 2 - Vielfältiges Geoinformationsangebot im GEOportal.NRW

Die Wirtschaft nutzt bereitgestellte Geodaten für Marketingzwecke, Kundenanalysen oder auch zur Ermittlung von Kreditwürdigkeiten und Kaufpreisen. Bürgerinnen und Bürger fordern dynamische Informationen u.a. zu freien Parkplätzen oder E-Ladestationen.

Nach der Ideologie von Open Data entscheidet nicht die geodatenhaltende Stelle über den Nutzwert ihrer Ressourcen, sondern jede Nutzergruppe für sich auf Grundlage eines möglichst breiten Geoinformationsangebotes.

Gerade die dynamischen Daten (z.B. Sensordaten) werden zu unverzichtbaren Ressourcen mit Raumbezug. Beispielhaft zu nennen sind hier die Verkehrsdaten im Kontext der Mobilithek[2], mit denen u.a. eine nachhaltige Verkehrsplanung, gezielte Verkehrssteuerung oder die individuelle Wahl von Verkehrsmitteln begleitet werden soll und die so Smart Cities und Smart Regions erst ermöglichen.

Fach- und organisationsübergreifend abgestimmte Standards und deren Veröffentlichung beeinflussen die Nutzung der angebotenen Daten. Allerdings genügen gerade die Europäischen Standards nicht den lokalen und regionalen Anforderungen der Nutzenden. Entsprechend bedarf es der Abstimmung von gemeinsamen Anforderungen insbesondere zwischen Land und Kommunen, wie zum Beispiel zu XPlanung, Sensor Web oder Building Information Modeling.

Unterziele 2:

- Anbietende von Geoinformationen berücksichtigen die Anforderungen der Nutzenden an die Qualität (einheitlich, vollständig, aktuell) soweit dies die jeweilige gesetzliche Aufgabe, das Geschäftsinteresse oder der Forschungszweck sowie die verfügbaren Ressourcen zulassen.

- Die GDI-NW baut ihr vielfältiges Geoinformationsangebot bedarfsgerecht weiter aus.

- Gemeinsam abgestimmte Standards für Geoinformationen geben einen fach- und organisationsübergreifenden Qualitätsanspruch vor, der nach definierten Qualitätssicherungsmechanismen überprüft wird. Nutzende können sich über die Qualität von Geodaten, Geodatendiensten und deren Metadaten informieren.

[1] Public Sector Information (PSI 2019/1024 , 2019)

[2] Mobilithek – Deutschlands Plattform für Daten, die etwas bewegen (Mobilithek, 2022)

Die Gestaltung von zukunftsfähigen Geoinformationen wird durch partnerschaftliche Kooperation und Kommunikation von öffentlichen und privaten Agierenden gewährleistet.

Viele Bereiche der Geoinformation sind historisch gewachsen und finden ihren Ursprung in einer sowohl horizontal als auch vertikal gegliederten öffentlichen Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen. Das führte auch zu Mehrfacherhebungen von Geoinformationen vergleichbaren Inhalts. Es liegt daher im Interesse aller Stellen, innerhalb der GDI-NW durch Transparenz auf vorhandene Geodaten hinzuweisen, um Geoinformationen ressourcenschonend zu erheben und nutzbar zu machen.

In der nutzergetriebenen GDI-NW haben sich die Anforderungen an Qualität und Vielfalt der Geoinformationen (Ziel 2) zunehmend erhöht. Hier ist insbesondere die Aktualität der Daten von entscheidender Bedeutung. Von Luftbild- und Fernerkundungsdaten, über Wetterinformationen, Geobasisdaten bis hin zu Sensordaten müssen Erhebung, Auswertung, Führung und Bereitstellung stetig verbessert werden.

Die Nachhaltigkeit gerade dauerhaft benötigter Daten wie der Geobasisdaten von Landesvermessung- und Liegenschaftskataster ist dabei zu berücksichtigen. Sekundärdatenbestände sind zu Gunsten der primären Daten nach Möglichkeit zu vermeiden.

Allerdings sind die zur Verfügung stehenden eingeschränkten Ressourcen (z.B. Personal) zu berücksichtigen. Land und Kommunen sind daher zu arbeitsteiligem Zusammenwirken aufgefordert. Die Erhebung soll u.a. durch Fernerkundungs- oder Crowdsourcing-Verfahren unterstützt und die Auswertung durch die Nutzung Künstlicher Intelligenz begleitet werden. Bei weiterhin dezentraler Führung kommunaler Geoinformationen sind geeignete Formen der Bereitstellung wie Dienste, Datenplattformen oder Cloud-Lösungen abzustimmen und kooperativ zu entwickeln. Dazu sind auch fachgesetzliche Rahmenbedingungen zu überprüfen (z.B. GeoZG NRW) und ggf. zu modifizieren.

Im Interesse eines vielfältigen Geoinformationsangebotes aber auch der Ressourcenschonung bietet das Land den Kommunen Unterstützung bei der Erhebung, Auswertung, Führung und Bereitstellung an. Dabei muss das Land auch die überörtlichen Bereitstellungsaufgaben wie Umwelt- und Regionalplanung oder Katastrophenschutz nach dem Prinzip „einheitlich, vollständig, aktuell“ abwägen. Dort, wo Interessen örtlicher Stellen oder personenbezogene Interessen zu wahren sind, sollen flexible Lösungen für den Bedarfsfall abgestimmt werden wie z.B. Datentreuhand-Modelle.

Unterziele 3:

- Amtliche Geoinformationen werden über Verwaltungsebenen hinweg durch arbeitsteiliges Zusammenwirken verschiedener Agierender erhoben, geführt und bereitgestellt. Dazu stimmen sich die Ressorts der Landesverwaltung und die Kommunalen Spitzenverbände im Interministeriellen Ausschuss (IMA) GDI.NRW ab.

- Der GeoIT RT NRW berät öffentliche Anbietende des Landes bei der Erhebung, Auswertung, Bereitstellung und wertschöpfenden Nutzung von Geoinformationen aus Sicht der Wirtschaft und Wissenschaft.

- Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Erhebung, Auswertung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geoinformationen sowie interkommunale Lösungen.

Das Land unterstützt die Bereitstellung und die transparente Veröffentlichung der Daten der Wirtschaft und Wissenschaft. - Die Aktualisierung dauerhaft benötigter Geoinformationen wird technisch, organisatorisch und bereits bei der Ersterhebung berücksichtigt.

- Für eine wirtschaftliche und möglichst automatisierte Erhebung und Fortführung von dynamischen wie statischen Geoinformationen werden neue Techniken und Ansätze (z. B. Künstliche Intelligenz, Fernerkundungsverfahren, Cloud-Technologien, Sensoren oder Crowdsourcing) laufend evaluiert.

- Abhängig vom Nutzungszweck sollen Geoinformationen langzeitgespeichert bzw. archiviert werden. Die Langzeitspeicherung bzw. Archivierung kann aus wirtschaftlichen Aspekten auch zentral organisiert werden.

- Gefördert werden Strukturen, die die dauerhafte Haltung von Sekundärdatenbeständen ersetzen oder auf ein Mindestmaß reduzieren können.

Geoinformationen können von allen Nutzenden unter einfachen Lizenzen für ihre jeweiligen Zwecke weiterverwendet werden. Nutzungsrechtliche Hemmnisse für die Weiterverwendung von Geoinformationen werden schrittweise abgebaut. Die GDI-NW orientiert sich dabei an den durch die GDI-DE empfohlenen Lizenztypen.

Nordrhein-Westfalen hat sich mit dem Bekenntnis zu Open Data gerade im Geoinformationswesen frühzeitig für die Datenlizenz Deutschland im Interesse eines einheitlichen Ansatzes entschieden. Verschiedene Daten wie auch die Geobasisdaten werden unter der „Zero“-Variante vollständig frei angeboten.

Auf nationaler Ebene hat sich die GDI-DE für die folgenden drei Lizenzmodelle entschieden:

- Creative Commons (cc) in der Version 4.0[1] mit Namensnennung International

- Datenlizenz Deutschland (dl-de) in der Version 2.0[2] mit oder ohne Namensnennung

Die heute in den Katalogen vorhandenen Daten folgen zu einem überwiegenden Teil bereits den Empfehlungen. Hier liegt die Priorität eindeutig bei der Datenlizenz Deutschland. Die Einheitlichkeit der Lizenzierung ermöglicht eine Weiterverwendung und Mehrwertgewinnung der vorhandenen Daten durch einfache Überlagerung bis hin zu komplexen Auswertungen mit eigenen Daten, ohne dass Lizenzgebühren oder Nutzungseinschränkungen beachtet werden müssen. Die verwendete Lizenz ist bei der Weiterverwendung von Daten anzugeben.

Neben den Daten öffnet sich gerade die Landesverwaltung für Open Source-Anwendungen, sofern sie sich in die GDI-NW einbinden lassen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die GDI-NW technologisch so von IT.NRW aufgesetzt ist, dass sie den vielfältigen Ansprüchen der Ressorts und nachgeordneten Bereichen gerecht werden muss. Hier müssen sich Open-Source-Anwendungen in die bestehende IT-Landschaft sinnvoll einbinden.

Unterziele 4:

- Die Datenlizenz Deutschland und die Creative-Commons-Lizenzen sind etablierte Lizenzmodelle mit einfachen und transparenten Nutzungsbedingungen. Sie gewährleisten die Rechtssicherheit für Datenbereitstellende und Datennutzende.

- Geoinformationen der öffentlichen Verwaltung und der Wissenschaft werden unter Berücksichtigung bestehender rechtlicher Regelungen vorrangig nach den Open Data-Prinzipien des Landes Nordrhein-Westfalen (u.a. EGovG NRW) bereitgestellt.

- Die GDI-NW fördert die Nutzung von Open Source-Anwendungen und -Entwicklungen bei der Bereitstellung von Geoinformationen.

[1] CC BY 4.0 (creativecommons.org, 2021)

[2] DL-DE 2-0 (GovData, 2021)

Geoinformationen werden für verschiedene Fachaufgaben, Geschäftsmodelle und Lebenslagen auf Basis von Standards bereitgestellt und nutzbringend in Verwaltungs-, Arbeits- und Geschäftsprozesse integriert.

Geoinformationen finden vermehrt Berücksichtigung in bestehenden Geschäftsprozessen, beispielsweise als Teil von Genehmigungsprozessen mit Raumbezug. Dennoch haben sich in den letzten Jahren die Verwaltungsdigitalisierung und der Ausbau der Geodateninfrastruktur in Deutschland weitgehend parallel entwickelt mit der Folge verstärkten Handlungsbedarfs.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG)[1] definiert einen Umsetzungskatalog für Verwaltungsdienstleistungen. Ein solcher Umsetzungskatalog für Geodaten soll in der GDI-DE angeboten werden und für einheitliche Interpretationen der gesetzlichen Bereitstellungspflichten sorgen, ohne sich dabei in Diskussionen zu Datenmodellen zu verlieren.

Darüber hinaus werden sowohl bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes als auch im Bereich der digitalen Daseinsvorsorge die zahlreichen kommunalen Projekte mit Bezug zu Geodateninfrastrukturen oftmals noch zu wenig wahrgenommen und isoliert betrachtet.

Für die Integration in Prozesse ist die Verwendung der Geobasisdaten für Behörden gesetzlich verpflichtend (§ 1 Absatz 4 VermKatG NRW[2]). Noch analog vorliegende Fachdaten sollten im Interesse einer interoperablen Nutzung digitalisiert und georeferenziert werden.

Unterziele 5:

- Standardisierte Geoinformationen können in Verwaltungs-, Arbeits- und Geschäftsprozesse über elektronische Verfahren organisations-, ebenen- und fachübergreifend eingebunden werden. Sie fördern die Umsetzung des Online-Zugangs zu Verwaltungsleistungen.

- Fachinformationen werden im Sinne der E-Government-Ziele des Landes Nordrhein-Westfalen georeferenziert, um sie räumlich auswerten, interoperabel miteinander vernetzen und in Geschäftsprozesse integrieren zu können.

- Sofern Geoinformationen für digitale Verwaltungs-, Arbeits- und Geschäftsprozesse benötigt werden, die bislang nur in analoger Form vorliegen, werden diese durch Digitalisierung und Georeferenzierung erschlossen und bereitgestellt.

[1] Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen v. 14.08.2017 (OZG - Bund, 2021)

[2] Vermessungs- und Katastergesetz NRW v. 01.03.2005 (VermKatG NRW, 2005)

Das Informations- und Wertschöpfungspotenzial von Geoinformationen lässt sich durch intelligente Verknüpfung von Datenquellen erhöhen. Das Verständnis hierüber wird in der Gesellschaft, aber vor allem in der Verwaltung gefördert.

Eine Vielzahl an Entscheidungen und Aufgaben basieren auf Geoinformationen. Dennoch wird die Ressource und damit ihr Potential noch nicht in der breiten Bevölkerung oder Politik hinreichend wahrgenommen. Dabei sind Geoinformationen nicht nur reine Karten, sondern vielfältig nutzbare Informationen mit Raumbezug. Sie basieren auf den amtlichen Geobasisdaten von Landesvermessung und Liegenschaftskataster und sind auch die meist genutzte Ressource im Open Data Kontext.

Über das Internet-Angebot GEOportal.NRW werden eine Vielzahl von Dokumentationen zur INSPIRE-konformen Bereitstellung von Geodaten über Dienste und Portale, sowie Unterlagen zur einheitlichen Benennung von Metadaten angeboten. Das Angebot wird laufend aktualisiert und erweitert.

Geoinformationen müssen in geeigneter Weise über Best Practices bekannt gemacht werden, damit sie als Lösungsbeispiele vollumfänglich von Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können.

Ein gutes Beispiel zeigen hier die Kommunalen Spitzenverbände. Durch regelmäßige Publikationen in den Magazinen der Verbände wird ein breites Publikum der öffentlichen Verwaltung angesprochen. Gerade durch die regelmäßigen Schwerpunktpublikationen unter Einbeziehung von kommunalen Beispielen erreichen die Informationen zur Nutzung von Geoinformationen die Hausführungen der Verwaltungseinheiten.

Verständnis und Mehrwerte sind aber auch bei den geodatenhaltenden Stellen selbst immer wieder darzustellen, alleine um Quantität und Qualität der Geoinformationen zu fördern. Hier sind durch die GDI-NW u.a. Schulungsangebote zur einheitlichen und sicheren Bereitstellung von Daten und Diensten, sowie eigener Softwarekomponenten anzubieten, um einen Einstieg in die Bereitstellung und Nutzung der Datenpools sicherzustellen. Die bereits durchgeführten Schulungen zur Qualitätssteigerung haben sich positiv auf das INSPIRE-Monitoring ausgewirkt, da durch das zielorientierte Schulungsangebot Fehler minimiert werden konnten. Neben dem Schulungsangebot kann eine umfangreiche aktuelle Dokumentation ein weiteres Hilfsangebot zur Datenbereitstellung sein.

Unterziele 6:

- Das politische sowie gesellschaftliche Verständnis über Geoinformationen und ihre Nutzungspotenziale für die Informations- und Wissensgesellschaft werden herausgestellt.

- Geoinformationen und der Umgang mit ihnen sind Bestandteil von Schul- und Hochschulausbildungen. Ein fachspezifisches Grundmodul zur Geoinformation ist in die Ausbildung der öffentlichen Verwaltung integriert.

- Mit Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildung sowie Best-Practice-Aktivitäten werden Mehrwerte herausgestellt. Synergieeffekte werden transparent veröffentlicht, um weitere Kooperationen zu fördern.

Die Heterogenität der Geoinformationen erfordert eine transparente Dokumentation aller fach- und organisationsübergreifend nutzbaren Geoinformationen, um Eignung und Qualität für konkrete Anwendungsfälle durch potenzielle Nutzende bewerten zu können. Darüber hinaus ermöglicht dies eine semantische Interpretation und fördert die gemeinsame Nutzung.

Für eine effektive Umwelt- und Klimapolitik werden beispielsweise verteilt vorliegende Daten in den kommenden Jahren eine immer wichtigere Rolle spielen, um Prognosen und Zeitreihen zu Veränderungsprozessen im Klima sichtbar zu machen und Klimaanpassungen zu steuern. Hier ist es für alle Nutzende wichtig, die Existenz der Daten zu kennen und diese auch finden zu können.

Metadaten informieren über die jeweiligen Geodatenressourcen und sind ein wesentlicher Teil der GDI-NW; ihre Qualität ist ständig zu prüfen und zu optimieren. Sie sind das entscheidende Element zur Suche und Beurteilung der Geoinformationen insbesondere dort, wo Daten nicht standardisiert und konsolidiert werden konnten. Es muss daher im vitalen Interesse der geodatenhaltenden Stellen liegen, Metadaten in einem einheitlichen Standard zu erheben, zu führen und über vernetzte Kataloge zu veröffentlichen und über Suchmaschinen auffindbar zu machen.

Der GEOkatalog.NRW ist dabei ein zentraler Knoten, der die Metadaten organisatorisch aber auch fachübergreifend vernetzt. So ist er neben lokalen, regionalen und nationalen Geokatalogen auch mit Fachkatalogen oder dem Open Data-Katalog Open.NRW vernetzt.

Eine aktuelle Entwicklung ist die Bereitstellung vorhandener Datenbestände über den modernen Standard OGC API Features[1], der sowohl menschenlesbar als auch leicht maschinenverarbeitbar ist.

Bei der Umsetzung werden auch die weiteren OGC API Entwicklungen bedacht, sofern sie zur Steigerung der Transparenz beitragen.

Unterziele 7:

- Geoinformationen werden in Verantwortung der geodatenhaltenden Stellen zentral über den Zugang der GDI-NW (GEOportal.NRW bzw. GEOkatalog.NRW) mittels verständlicher Metadaten öffentlich bekannt gemacht.

- In den Metadaten werden Zuverlässigkeit, Aktualität und weitere Qualitätsmerkmale transparent dokumentiert und in Datenstrukturen veröffentlicht, um eine Weiterverarbeitung und eine semantisch korrekte Analyse der Geoinformationen zu ermöglichen.

- Die Dokumentation und Veröffentlichung erfolgt nach den im Rahmen der Geodateninfrastruktur geltenden Regeln unter Zuhilfenahme der zur Verfügung stehenden Tools zur Qualitätskontrolle.

- Metadaten bzw. Geodaten der GDI-NW sind in gängigen Suchmaschinen auffindbar. Metadaten sind z.B. über Schema.org und Geodaten mittelt OGC API Features zu veröffentlichen und zu beschreiben.

[1] Open Geospatial Consortium Application Programming Interface (OGC API, 2022)

Geoinformationen können raumbezogene Sachverhalte als Entscheidungsgrundlagen anschaulich machen. Die interdisziplinäre Kombination von Geoinformationen unterstützt partizipative Entscheidungen in Politik und Verwaltung und verbessert die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Geoinformationen unterstützen schon heute die gesamte Prozesskette beispielsweise in Planungsverfahren (Landes-, Regional-, Bebauungsplanung oder Umlegungen und Flurbereinigungsverfahren) und werden aktiv in Beteiligungsprozesse eingebunden (Landesportal „Beteiligung NRW“, Anwendungen zum OZG, …).

Entwicklungen nach dem Einer-für-Alle-Prinzip helfen dabei, Geodaten in standardisierten Anwendungen der Verwaltungen zu etablieren. Ein Beispiel ist die map.nrw. Dabei handelt es sich um eine leichtgewichtige Komponente der GDI-NW zur Einbindung von Karten in Web-Seiten.

Unterziele 8:

- Digitale Beteiligungsprozesse mit Raumbezug nutzen Geoinformationen zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und ergänzen analoge Beteiligungsverfahren. Sie erlauben die partizipative Online-Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Anliegen auf Basis von Geoinformationen vorbringen können.

- Über transparente Aufbereitung und Dokumentation mit Geoinformationen können Entscheidungen unter Einbeziehung öffentlicher und privater Bedarfsträger zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern integrativ entwickelt werden. Entscheidungen werden nachvollziehbarer und die demokratische Willensbildung wird gestärkt.

Die GDI-NW ist geprägt von ihren föderalen und kommunalisierten Strukturen. Die damit einhergehende Vielfalt des Landes, auch unter Berücksichtigung nationaler und internationaler Belange, wird durch ein effizient koordiniertes und ebenenübergreifendes Netzwerk abgebildet.

Das Landeskabinett von Nordrhein-Westfalen hat bereits in 2004 die Einrichtung eines Interministeriellen Ausschusses zur Koordination aller Aktivitäten der Landesregierung beim Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland (IMA GDI.NRW) beschlossen. Der IMA GDI.NRW hat neben der Erfüllung der Aufgaben der GDI-DE die GDI-NW aufgebaut und maßgeblich geprägt.

Mit steigender Bedeutung der Geoinformationen für Staat und Gesellschaft hat sich ein Netzwerk gebildet, in dem die jeweiligen Interessen von Land und Kommunen aber auch von Wirtschaft und Wissenschaft vertreten werden. Das Netzwerk der GDI-NW ist geprägt von einer offenen, kooperativen und innovativen Partnerschaft.

Der Abstimmungsprozess innerhalb der öffentlichen Verwaltung (Land und Kommunen) wird durch den IMA GDI.NRW moderiert und für die Landesdaten gesteuert.

Die Belange von Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und weiterer Nutzenden werden über den GeoIT Round Table NRW in die Diskussion eingebracht. Ferner berät der GeoIT Round Table NRW die öffentliche Verwaltung im Dialog in der gesamten Prozesskette von der Erhebung bis zur Bereitstellung.

Abbildung 6 - Netzwerk GDI-NW

Auf der Grundlage des bestehenden Netzwerkes sollen sukzessive weitere Interessengruppen eingebunden werden, um die vielfältigen Möglichkeiten der Geoinformation abzudecken.

Dem IMA GDI.NRW fällt hier die besondere Rolle der landesweiten Organisation und Koordinierung der GDI-NW im Kontext der GDI-DE zu. Damit werden die Belange der GDI-NW in die Rechtssetzungsprozesse des Landes aktiv eingebracht.

Unterziele 9:

- Die GDI-NW baut auf ein Netzwerk aller Interessengruppen auf, das geprägt ist von Transparenz, Zusammenarbeit und Partizipation.

- Die GDI-NW erreicht mit ihren ebenenübergreifenden Strukturen die gesamte fachliche Breite der Geoinformation von Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.

- Der Interministerielle Ausschuss (IMA) GDI.NRW ist die zentrale Organisations- und Koordinationseinheit für die Interessen des Landes beim Ausbau der GDI-NW und der GDI-DE.

- Weitere Interessengruppen sollen kooperativ eingebunden werden, um auch der Vielfalt der potentiellen Nutzung der Geoinformation gerecht zu werden.

In einer modernen Informations- und Wissensgesellschaft gewährleisten rechtliche, technische und organisatorische Maßnahmen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen sowie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

Trotz aller Vorteile einer offenen Datenbereitstellung ist die Berücksichtigung des Datenschutzes von zentraler Bedeutung. Das gilt für die personenbezogenen Daten gleichermaßen wie für Daten mit besonderer Schutzwürdigkeit, z.B. kritische Infrastrukturen.

Hier gilt es im Interesse eines breiten Verständnisses, datenschutzrechtliche Belange transparent darzustellen und Lösungen einer sicheren Bereitstellung mit den zuständigen Stellen für den Datenschutz abzustimmen. So könnte beispielsweise das berechtigte Interesse oder auch sonstige Zugangsbeschränkungen über Datentreuhand-Modelle abgebildet werden.

Die Bereitstellung von Geodaten über Datentreuhand-Modelle stellt eine besondere Form der Datenbereitstellung dar. Heute wird diese Bereitstellungs-und Vermarktungsform in der Mobilithek des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr erstmalig umgesetzt. Ob dieser Schritt auch für die Verbreitung von Geofachdaten z.B. von Daten der kritischen Infrastruktur verwendet werden kann, muss rechtlich geprüft und mit den zuständigen Verbänden gemeinsam geklärt werden.

In der Datenbereitstellung über Datentreuhand-Modell besteht großes Potential für die GDI-NW.

Unterziele 10:

- Die datenschutzrechtlichen Belange sind in Abgrenzung zu einer offenen Datenpolitik transparent dargestellt und im Rechtsrahmen (DSGVO[1]) bzw. jeweiligen Fachrecht etabliert.

- Der Rechtsrahmen bzw. das jeweilige Fachrecht werden in Abwägung mit dem allgemeinen Informationsfreiheits- und Transparenzanspruch unter Berücksichtigung der sich im Zuge des technischen Fortschritts dynamisch entwickelnden Möglichkeiten laufend evaluiert und fortgeschrieben.

- Die Leitlinie und Handlungsempfehlungen der Datenethikkommission der Bundesregierung sind innerhalb der GDI-NW bekannt und werden in Abwägung mit anderen Anforderungen angemessen berücksichtigt.

- Einheitliche Empfehlungen für technische und organisatorische Schutzmaßnahmen werden durch staatliche Stellen (z. B. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)) entwickelt. Sie werden eigenverantwortlich in Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft umgesetzt und können durch Selbstregulierung unterstützt werden.

[1] Datenschutzgrundverordnung (DSGVO EU, 2021)

Geoinformationen sind wegen ihres teilweise sensiblen Inhalts für die Sicherheitsbelange des Staates und Rechte der Betroffenen angemessen zu schützen. Die dafür erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sind fortlaufend zu aktualisieren und so zu gestalten, dass Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Geoinformation auf einem jeweils angemessenen Niveau in der öffentlichen Verwaltung, in der Wirtschaft und in Forschungseinrichtungen gewährleistet sind.

Viele Geodaten werden heute weitgehend ungeschützt gegen Manipulationen bereitgestellt, d.h. ein Nutzender kann sich nicht sicher sein, ob die von ihm genutzten Daten nicht durch Dritte verändert wurden. Für eine verlässliche Aufgabenerledigung besteht aber die Notwendigkeit zu prüfen und sicherzustellen, dass es sich bei einem bestimmten Datensatz, der beispielweise in einer Anwendung genutzt wird, tatsächlich um die offiziellen und aktuellsten Daten des Bereitstellers handelt.

Mit den Krypto-Währungen ist auch die Blockchain-Technologie bekannt geworden. Dieses demokratische System könnte künftig hohe Transparenz und einen durchgreifenden Schutz vor Manipulationen von Geodaten bieten.

Darüber hinaus muss der Zugang zu Daten über ein geeignetes Identitätsmanagement möglich sein, damit z.B. geschützte Daten bei geklärter Identität für eine berechtigte Nutzung verfügbar werden.

Unterziele 11:

- Die Sicherheit von Geoinformationssystemen, -Daten und -Diensten wird durch technische Schutzmechanismen gegen unerlaubten Zugriff und Datenmanipulation gewährleistet.

- Für sicherheitskritische Aufgaben benötigte Geoinformationen werden über gesicherte Netze bereitgestellt.

Der Bedarf aber auch das Angebot an Geoinformationen steigt kontinuierlich mit der fortschreitenden Digitalisierung aller Lebenslagen. Geoinformationen liefern heute bereits einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Landes und der Kommunen. In diesem digitalen Veränderungsprozess sind Geobasis- und Geofachdaten wesentliche Grundlagen für eine nachhaltige GDI-NW.

Geodaten sind nicht mehr aus dem täglichen Leben wegzudenken. Ein Blick in eine mit Geodaten hinterlegte Anwendung ist für die Suche nach der nächstgelegenen Ärztin oder der schnellsten Route dorthin genauso selbstverständlich wie der Blick auf die Wettervorhersage in den Nachrichten. Datenpools der Verwaltungen, die durch Geodaten einen Raumbezug bekommen, stehen für Bürgerbeteiligungen z.B. in Planungsverfahren oder den Bürgerdialog zur Verfügung.

Die Welt der Geoinformation entwickelt sich permanent weiter. Entsprechend soll die GDI-NW zukunftsfähig und entsprechend der stetig ändernden Anforderungen ausgebaut werden. Dabei sind gerade für die öffentlichen Verwaltungen Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen. Geoinformationen müssen verlässlich und damit planungssicher bereitgestellt werden. Heute erfolgt das u.a. über die dienstebasierte Architektur der GDI-DE. Darüber hinaus werden Anliegen z.B. von Applikations-Entwicklern ohne Geo-Kenntnisse über moderne Standards wie OCG API Features bedient. (siehe Ziel 7.4).

Auch die europäischen Vorhaben wie der Green Deal, die europäischen oder nationalen Überlegungen zu Datenstrategien, Digitalen Zwillingen, etc. müssen auf die Verwendung von Geoinformationen hin untersucht werden. Die öffentliche Verwaltung muss hier vorbereitet und handlungsfähig sein. Unterstützt wird sie dabei von der Wissenschaft, die aktuell an Lösungen zur Datenbereitstellung von gigantischen Datenpools sowie zur automatischen Analyse von Daten forscht.

Neben den technologischen Entwicklungen sind auch die Auswirkungen der neuen Formen der Bereitstellung über Plattformen und Cloud-Infrastrukturen zu prüfen. Hier sind insbesondere Vorbehalte abzubauen, die nach wie vor gegenüber diesen Bereitstellungsmodellen auch in rechtlicher Hinsicht bestehen. Gerade in Krisensituationen werden neben den standardisierten Daten und Bereitstellungsprozessen individuelle Daten benötigt (z.B. Daten von Satelliten, Drohnen, gesonderten Luftbildbefliegungen, örtlichen Erhebungen, etc.). Die Bereitstellung über gesicherte Plattformen oder Clouds kann Geoinformationen zeitnah zusammenführen.

Über Koordinaten werden raumbezogene Daten verschiedener Fachbereiche neutral verknüpft, ganz im Sinne des E-Governments. Die Verwendung einheitlicher Koordinatensysteme ist daher sicherzustellen.

Einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit liefern die amtlichen Geobasisdaten von Landesvermessung und Liegenschaftskataster, deren Verwendung für die Landesverwaltung und die Kommunen durch § 1 VermKatG vorgegeben ist.

Unterziele 12:

- Die GDI-NW entwickelt sich mit den sich wandelnden gesellschaftlichen Herausforderungen und insbesondere mit der fortschreitenden Digitalisierung stetig weiter. Eine funktionierende digitale Infrastruktur berücksichtigt europäische und nationale Vorhaben wie INSPIRE, PSI, den europäischen Green Deal, Gaia-X, den digitalen Zwilling, Copernicus, Galileo oder die Registermodernisierung. Die GDI-NW ist offen für ein konstruktives Zusammenspiel mit IT-Infrastrukturen, die unter anderen Paradigmen aufgebaut werden (z. B. Urban Data Platform, Mobilität 4.0, Internet of Things etc.).

- Geoinformationen werden innerhalb der Fachverwaltungen ebenen- und länderübergreifend harmonisiert; hierfür liegen abgestimmte Spezifikationen vor.

- Ein einheitlicher Raumbezug wird durch geodätische Referenzsysteme und -netze sichergestellt, die arbeitsteilig erhoben, verarbeitet und genutzt werden und die in die internationalen Raumbezugssysteme eingebunden sind.

- Eine grundlegende Bedeutung in einer Geodateninfrastruktur haben die amtlichen Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Landesvermessung. Sie sind eine fachneutrale Kernkomponente der GDI-NW.

- Aktuelle und historische Geoinformationen sind ein wesentlicher Bestandteil nachhaltiger raumbezogener Analysen und Entscheidungen.

Auf die Bedürfnisse der Geoinformationen ausgerichtete leistungsfähige IT-Infrastrukturen sind über Netzwerke (Internet, Verwaltungsnetze, Intranet) verbunden und werden über zentrale Komponenten des Landes erschlossen. In diesem digitalen Gesamtsystem kann das Netzwerk der GDI-NW seine Ziele umsetzen.

Das Land schafft die technologischen Voraussetzungen für die Führung und Bereitstellung der Geoinformationen in Nordrhein-Westfalen und bietet zentrale technische Komponenten an (u.a. GEOportal.NRW, GEOkatalog.NRW), damit auch Kommunen, Kommunale Rechenzentren sowie externe Stellen Geoinformationen in die GDI-NW einbringen können. Die vorhandene IT-Infrastruktur wird ständig den wachsenden Anforderungen angepasst auch unter Berücksichtigung der Möglichkeiten von Cloud-Technologien oder Container-Lösungen wie beispielsweise der Copernicus-Dateninfrastruktur bei IT.NRW (CDI@IT.NRW).

Technisch werden die Prozesse durch IT.NRW als zentralem IT-Dienstleistungsunternehmen des Landes begleitet.

Unterziele 13:

- Die technische Bereitstellung von Geoinformationen erfolgt fach- und ebenenübergreifend auf Grundlage der Architektur der GDI-DE. Hierfür sind heute bereits fachbezogene technische Knoten zur GDI-NW und damit zu Land und Kommunen aufgebaut, die jeweils über eine leistungsfähige IT-Infrastruktur verfügen.

- Zugang und Nutzung der Geoinformationen werden durch zentrale technische Komponenten der GDI-NW verbessert. Die technischen Komponenten werden an dem Bedarf der Nutzende und den technischen Fortschritt ständig angepasst.

- Die IT-Infrastrukturen sind hinsichtlich Verfügbarkeit, Performanz und Kapazität auch unter Berücksichtigung von Cloud-Technologien bedarfsgerecht bereitzustellen.

- Die Bereitstellung und Anbindung neuer zentraler Infrastrukturen schafft einen Mehrwert für die Auswertung und Aufbereitung von Daten.

Die Beachtung von Normen und Standards gewährleistet die Interoperabilität und ermöglicht somit die gemeinsame Nutzung von Geoinformationen ohne aufwändige Datenintegration.

Die Bereitstellung von Geoinformationen erfolgt grundsätzlich unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben wie der europäischen INSPIRE-Richtlinie bzw. dem GeoZG NRW oder der Architektur der GDI-DE. Gemäß § 3 Absatz 5 GeoZG NRW ist es Aufgabe und Ziel der Geodateninfrastruktur, Geodaten verschiedener Herkunft interoperabel verfügbar zu machen.

Hierzu gilt es, lösungsorientierte Ansätze weiterzuentwickeln, die insbesondere die kommunalen Anforderungen aus der Praxis berücksichtigen wie z.B. Aufbereitungen durch zentrale Stellen oder auch der Nutzung Künstlicher Intelligenzen bei der Verarbeitung von Geoinformationen.

Unterziele 14:

- Die Verzahnung von Geoinformationen untereinander wird mit internationalen Normen und Standards sichergestellt, die nach Bedarf im nationalen Rahmen und ggf. länderspezifisch konkretisiert werden.

- Die in der Architektur der GDI-DE benannten Normen, Standards und Spezifikationen zu Geodaten, Geodatendiensten und deren Metadaten werden in der öffentlichen Verwaltung und darüber hinaus angewandt.

- Individuelle Auslegungen von Standards, die die Interoperabilität beeinträchtigen, werden reduziert.

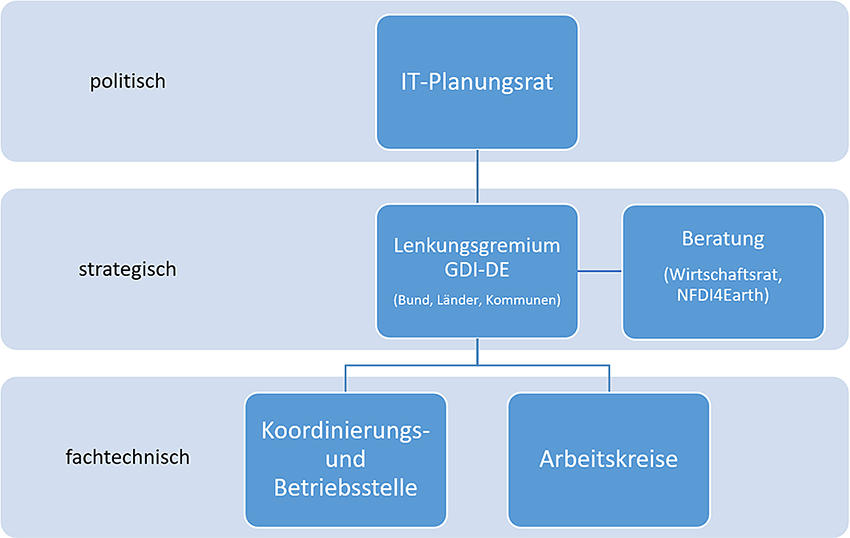

Die GDI-NW wird auch weiterhin aktiv die Ziele der GDI-DE begleiten. Dazu zählen u.a. der Ausbau und Betrieb der GDI-DE mit seinen nationalen technischen Komponenten. Sie ermöglichen Nutzenden, Geoinformationen aus NRW an zentraler bundes- und europaweiter Stelle fachübergreifend zu suchen, auszuwerten und abzurufen.

Seit 2005 arbeiten Bund, Länder und Kommunen gemeinsam an dem Ziel, öffentliche Geodaten in einer webbasierten, vernetzten und auf Standards beruhenden Geodateninfrastruktur - der GDI-DE - bereitzustellen.

Abbildung 8 - Organigramm GDI-DE

Durch die gemeinsame Entwicklung und Nutzung von technischen Komponenten der GDI-DE werden Mehrwerte auch in der GDI-NW erzielt. Die Kooperation ermöglicht es, miteinander und voneinander zu lernen, sowie gemeinsam zukunftsorientierte Geodateninfrastrukturen aufzustellen.

Die GDI-NW arbeitet im Lenkungsgremium, im Beratungsausschuss sowie in themenbezogenen Arbeitskreisen der GDI-DE mit. Die durch die GDI-DE erarbeiteten Vorgaben unterstützen die Arbeit der GDI-NW.

Unterziele 15:

- NRW unterstützt den mit der Verwaltungsvereinbarung GDI-DE abgesicherten performanten Betrieb der zentralen Komponenten der GDI-DE. Der Bedarf an Komponenten wird laufend evaluiert, und angepasst. Die technischen Komponenten der GDI-NW ergänzen das Angebot.

- NRW sichert die aufgebauten, fachübergreifenden technischen und organisatorischen Strukturen der GDI-NW und der GDI-DE finanziell ab.

- Die GDI-NW bringt ihr Wissen über die Beteiligung in Arbeitsgruppen aktiv in die GDI-DE ein.

3. MASSNAHMEN ZUR UMSETZUNG

Die vorliegende GDI-NW Strategie soll durch abgestimmte Maßnahmen umgesetzt werden.

Sie sind regelmäßig den technischen, organisatorischen und administrativen Anforderungen anzupassen und im IMA GDI.NRW abzustimmen.

Der aktuelle Maßnahmenplan ist unter hier einsehbar.

4. ANHANG - A. Rollen in der GDI-NW

- stellt die eigenen Geodaten und Metadaten über Dienste i.S.d. GeoZG NRW bereit

- trifft Absprachen mit Dritten, sofern die Daten im Verantwortungsbereich durch diese erhoben, geführt und bereitgestellt werden (z.B. Ver- und Entsorgungsunternehmen, wie Stadtwerke)

- verantwortet Inhalt und Aktualität der Geodaten und Metadaten sowie die Einhaltung datenschutzrelevanter Belange i.S.d. DSG NRW, DSGVO und weiterer eigener schutzwürdiger Belange der Dienste

- vergibt Nutzungsrechte und erhebt erforderlichenfalls Nutzungsgebühren bzw. trifft Lizenzvereinbarungen

- vertritt die Interessen des Landes beim Aufbau der GDI-DE nach GeoZG NRW und Verwaltungsvereinbarung GDI-DE in der jeweils gültigen Fassung

- berät die Landesregierung bei der Übernahme der GDI-DE-Beschlüsse in die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und in die Handlungskonzepte des Landes

- koordiniert ressortübergreifend alle Aktivitäten der Landesregierung zum Aufbau der GDI-NW und der GDI-DE

- beschreibt die wesentlichen Aufgaben für die Umsetzung des GeoZG NRW in einem Gesamtkonzept für NRW

- entscheidet in allen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung

- unterstützt Ressorts und Kommunen bei der Nutzung der Daten, Dienste und Produkte des Copernicus Weltraumprogramms der EU

- übernimmt die Leitung des IMA GDI.NRW und die Vertretung des Landes im Lenkungsgremium GDI-DE (LG GDI-DE); der Vertretende ist vom IMA GDI.NRW autorisiert, im LG GDI-DE für das Land zu stimmen und Beschlüsse fassen zu können

- hat die Funktion der zentralen administrativen Kontaktperson für die Umsetzung von INSPIRE in NRW nach innen (CIO, Landesressorts und Kommunen) und außen (LG GDI-DE und Länder-GDIen)

- koordiniert die GDI der Landesverwaltung und der Kommunen

- wird im Rahmen dieser Aufgabe unterstützt durch die Geschäftsstelle des IMA GDI.NRW bei der Bezirksregierung Köln

- hat die Berichtspflicht gegenüber der nationalen Anlaufstelle gemäß INSPIRE - Richtlinie (LG GDI-DE)

- entsendet eine Vertretung der GDI als Gast in den Arbeitskreis Open Government des Landes

- verantwortet die für den Auf- bzw. Ausbau und Betrieb der GDI-NW (u.a. Betrieb der technischen Komponenten) und GDI-DE (gem. Verwaltungsvereinbarung GDI-DE) erforderlichen Haushaltstitel.

- trifft Entscheidungen von nicht grundsätzlicher Bedeutung, die nicht dem IMA vorbehalten sind

- erstellt den Arbeitsplan unter Einbindung des IMA und koordiniert die festgelegten Maßnahmen und Aktivitäten

- entsenden eine Vertretung in den IMA GDI.NRW, die autorisiert ist, für das Ressort zu stimmen und Beschlüsse fassen zu können

- Die Vertretung ist für die Koordination der Umsetzung der Aufgaben nach GeoZG NRW und VV GDI-DE innerhalb des Zuständigkeitsbereichs ihres Ressorts zuständig

- Die Vertretung ist verantwortlich für die das Ressort betreffenden Themen aus dem GeoZG NRW (Ressortzuordnung siehe Liste der INSPIRE-Verantwortlichen in NRW)

- koordinieren die Belange der GDI innerhalb des Ressorts und der nachgeordneten Stellen

- fördern Transparenz hinsichtlich der GDI-NW

- unterstützt den IMA GDI.NRW und hat die Funktion der zentralen operativen Kontaktperson für die Umsetzung von INSPIRE bzw. der GDI-DE in NRW nach innen (Land und Kommunen) und außen (Koordinierungsstelle des LG GDI-DE)

- bereitet die erforderlichen Unterlagen für die Melde- und Berichtspflichten gemäß der INSPIRE-Richtlinie in Rückkopplung mit dem IMA GDI.NRW vor

- begleitet den Prozess zur Identifizierung der Datenbereitsteller für die Annex-Themen gemäß der INSPIRE-RL

- koordiniert die themenspezifischen Arbeitsgruppen

- bereitet die Beschlüsse, Konzepte, Umsetzungsstrategien des IMA GDI.NRW sowie diesen Arbeitsplan vor und nach

- unterstützt das IM bei der Koordinierung der Aufgaben des GeoIT RT NRW

- bewirtschaftet die für den Aufbau und Betrieb der GDI-NW erforderlichen Haushaltsmittel, schließt die erforderlichen Vereinbarungen und erteilt Aufträge u.a. an IT.NRW sowie Dritte

- entwickelt und betreibt IT-Lösungen zu raumbezogenen Fragestellungen

- übernimmt die dv-technische Umsetzung für die Bereitstellung der Geobasis- und Geofachdaten und Dienste des Landes

- übernimmt den erforderlichen Ausbau und die Weiterentwicklung der GIS-Infrastruktur für die GDI-NW und INSPIRE inkl. dem GEOportal.NRW und der Copernicus-Dateninfrastruktur (CDI@IT.NRW)

- führt die Infrastrukturen der GDI-NW und GDI-DE operationell zusammen

- leistet allgemeine technische Unterstützung beim Aufbau einer durchgängigen elektronischen Arbeitsweise der Verwaltung i.S.d. EGovG NRW

- nehmen als Gäste an den Sitzungen des IMA GDI.NRW teil

- beraten den IMA GDI.NRW bei allen kommunalrelevanten Themen

- koordinieren und kommunizieren die für Kommunen wesentlichen Themen der GDI-NW und GDI-DE

- ist eine AG des IMA GDI.NRW

- bearbeitet Teilaufgaben des Vorhabens GDI-NW, die sich auf das GEOportal.NRW beziehen

- ist eine AG des IMA GDI.NRW

- bearbeitet Teilaufgaben des Vorhabens GDI-NW, die sich auf den Umfang und den Inhalt des GEOkatalog.NRW beziehen sowie auf Funktionen zu dessen Nutzung im GEOportal.NRW

- bearbeitet technische Fragen zur Verknüpfung von Metadatenkatalogen der GDI-DE, Govdata aber auch von Open.NRW

- ist eine AG des IMA GDI.NRW

- informiert über die Nutzungsmöglichkeiten der Fernerkundung und des Copernicus-Programms in den öffentlichen Verwaltungen von Land und Kommunen; insbesondere zu Projekten aus NRW

- koordiniert die Aktivitäten zur Bündelung der gemeinsamen Nutzung von Daten der Fernerkundung in der CDI@IT.NRW

- ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Vertretungen aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft mit dem Ziel der Weiterentwicklung der GDI-NW durch Ausgestaltung und Umsetzung der Nationalen Geoinformationsstrategie für NRW

- Grundlage ist ein Letter of Intent, in dem die wesentlichen Ziele und die Organisation festgeschrieben sind

- bearbeitet Teilaufgaben der GDI-NW anhand ausgewählter Best Practice Beispiele

4. ANHANG - B. Literaturverzeichnis

Bundesregierung. 2021. Bund - Digitalisierung-gestalten. [Online] 2021. https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1845634/45aee6da955….

creativecommons.org. 2021. cc/by/4.0. [Online] 2021. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

DSGVO EU. 2021. https://eur-lex.europa.eu. [Online] 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R06….

EU. 2021. EU Green Deal. [Online] 2021. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-….

EU Richtlinie. 2007. RICHTLINIE 2007/2/EG - INSPIRE. [Online] 2007. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L00….

EU-Strategie. 2022. Digitalstrategie Der Europäischen Kommission. [Online] 2022. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/decision-making_….

GDI-DE/NGIS. 2015. https://www.gdi-de.org/NGIS. [Online] 2015. https://www.gdi-de.org/sites/default/files/2020-07/NGIS_Startegie_V1.pdf.

GeoZG NRW. 2009. https://recht.nrw.de. [Online] 2009. https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000408.

GovData. 2021. dl-de/by-2-0. [Online] 04. 05 2021. https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0.

Land NRW. 2020. https://www.digitalstrategie.nrw. [Online] 2020. https://www.digitalstrategie.nrw/digitalnrw/de/home/file/fileId/546/nam…..

Mobilithek. 2022. BMVI - Mobilithek. https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Mobilithek/mobilithek.html. [Online] 2022.

OGC API. 2022. OGC API. https://ogcapi.ogc.org/. [Online] 2022.

OPEN.NRW. 2014. https://open.nrw/die-strategie-fuer-das-digitale-nrw. [Online] 2014. https://open.nrw/system/files/media/document/file/opennrwt1web.pdf.

OZG - Bund. 2021. https://www.gesetze-im-internet.de. [Online] 2021. https://www.gesetze-im-internet.de/ozg/BJNR313800017.html.

PSI 2019/1024 . 2019. EU PSI-RL 2019/1024 . https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L10…. [Online] 2019. http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj.

UN-GGIM. 2021. http://ggim.un.org/. [Online] 2021. http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/Futur….

VermKatG NRW. 2005. https://recht.nrw.de. [Online] 2005. https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=3320070525144653193.

4. ANHANG - c. Links

Gaia-X https://gaia-x.eu/

GDI-DE https://www.gdi-de.org/index.php/

GDI-NW https://www.gdi.nrw

GeoIT-RT https://www.gdi.nrw/organisation/geoit-round-table-nrw

GEOportal NRW https://www.geoportal.nrw

GeoZG NRW https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000408

INSPIRE https://inspire.ec.europa.eu/

map.nrw https://map.nrw/

NEGS https://www.it-planungsrat.de/DE/ITPlanungsrat/NEGS/NEGS.html

NGIS https://www.gdi-de.org/NGIS

OGC API https://ogcapi.ogc.org/